HISTORIQUE

LE PASSÉ

I. - DES ORIGINES A LA GUERRE DE 1870.

L'origine de l'industrie

caoutchoutière en Alsace remonte au milieu du

xrx° siècle. C'est en

1844, en effet, que Mathieu RISLER, imprimeur d'indiennes à Cernay, créa

dans cette ville une

fabrique de caoutchouc, dont l'activité s'arrêta en 1849.

![]()

Joseph ROLLIN, né à Cernay le 20 novembre 1820, débuta dans cette usine.

Après avoir

accompli son service militaire, il se rendit à

Paris pour y travailler

comme imprimeur sur tissus.

Mais, désireux de revenir à son activité première, car le travail du

caoutchouc lui plaisait

davantage, Joseph ROLLIN eut la volonté d'économiser, pendant 6 ou 7

ans, des sommes assez

importantes pour se trouver en 1853 à la tête d'un capital de 2.000

francs.

Il rencontra un commanditaire qui lui apporta un avoir à peu près égal.

En 1854, Joseph ROLLIN commençait la fabrication des manteaux

caoutchoutés à Paris, où

son commanditaire se chargeait de la vente.

Dès lors, il ne cessa de transformer en produits divers des gommes

provenant des régions

tropicales.

En juin 1857, Joseph ROLLIN revenait dans sa ville natale. — II

s'installa dans l'ancienne usine

de caoutchouc abandonnée à Cernay par son premier exploitant, et il en

perfectionna le matériel.

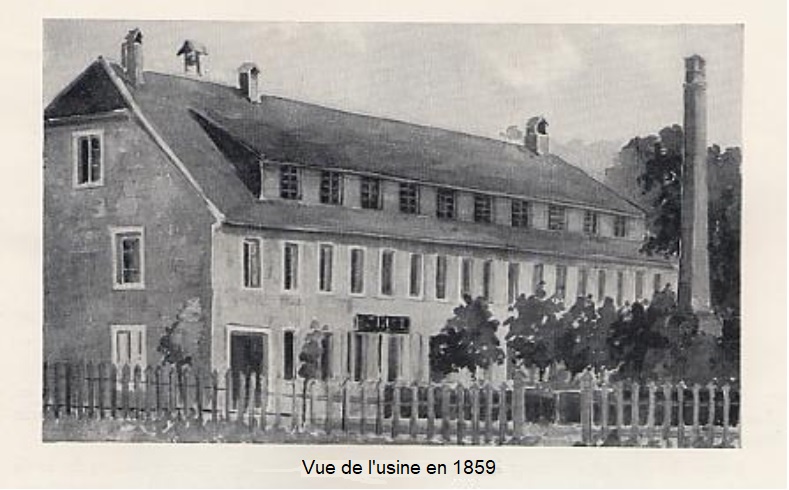

Mais en 1859 un incendie détruisit l'usine de Cernay. Sans se

décourager. Joseph ROLLIN

s'établit aussitôt dans un ancien tissage à Steinbach, à 2 km de Cernay,

aux pieds des Vosges.

A cette époque, il occupait 6 à 8 ouvriers et 20 à 30 couturières (pour

la confection des manteaux

caoutchoutés). Il possédait en outre un atelier de 13 métiers où l'on

tissait des cretonnes.

Le salaire des ouvrières — payées à la tâche — variait entre 1,30 et 2

francs par Jour.

Le chiffre d'affaires s'élevait en 1859 à 150.000 francs, dont les 2/5

portaient sur les articles

vestimentaires et le reste sur des articles techniques.

L'épouse du fondateur, Caroline ROLLIN née Wachter (1832-1901)

collaborait avec son mari

dans la direction de l'atelier de couture des manteaux.

A la production des vêtements, J. ROLLIN ajouta celle des draps

caoutchoutés spéciaux, dont les indienneries alsaciennes commençaient à

se servir pour l'impression mécanique des tissus,

alors que, seuls, les articles à très nombreuses couleurs se faisaient à

la planche.

Dans sa séance du 30 mai 1860, la Société Industrielle de Mulhouse, sur

le rapport de son

comité de mécanique, décernait à l'entreprise une médaille d'argent à

titre d'encouragement, (cf. Bulletin S.I.M d'octobre 1860, pages 501 à

507 résumant l'activité de l'usine de Steinbach)

C'est en 1861 (après le départ du commanditaire) que la raison sociale

devint «J. ROLLIN, Manufacture Alsacienne de Caoutchouc».

La fabrication s'étendit alors aux balles, ballons, jouets d'enfants,

ainsi qu'aux articles techniques pour usage industriel : joints, tuyaux et objets moulés en

caoutchouc.

Mais mal protégée par des tarifs douaniers insuffisants, la fabrication

des tissus caoutchoutés

en France était fortement concurrencée par l'importation d'articles

anglais, en provenance du

centre industriel de Manchester.

Aussi, au bout de quelques années, la production des manteaux

imperméables fut-elle abandonnée

à Steinbach.

A cette époque, en l'absence de connaissances précises sur la véritable

nature chimique de la

matière employée, les progrès se faisaient pas à pas et chaque fabricant

de caoutchouc gardait

jalousement le secret des résultats de ses recherches expérimentales.

Le processus, d'ailleurs, ne fût-il pas le même pour toutes les

industries ? On part généralement

de l'empirisme absolu, et, peu à peu, les enseignements de l'expérience

permettent d'élaborer des

théories qui, par étapes successives, apportent des bases et des

principes de plus en plus scientifiques.

J. ROLLIN développa ainsi la fabrication de tissus industriels et

d'articles techniques en

caoutchouc devenant toujours plus nécessaires aux principales industries

alsaciennes, notamment aux impressions sur tissus, dont on comptait à Mulhouse une

douzaine de manufactures et autant dans le département.

II. - DE 1870 A 1918.

1870 ! Les événements historiques se précipitent. Des troupes badoises

et prussiennes passent dans la région en septembre et en octobre 1870.

Strasbourg avait succombé le 28 septembre 1870. Le siège de Belfort,

commencé le 3 novembre

isolait Mulhouse et la Haute-Alsace du reste de la France.

L'administration allemande s'y installa à partir de fin novembre.

Le 28 Janvier 1871, l'armistice signé par Jules Favre mettait

pratiquement fin aux hostilités.

Le 10 mai 1871, le traité de Francfort proclamait la cession de l'Alsace

et de la Lorraine.

Les deux provinces étaient incluses dans le Zollverein (Union

douanière).

Leurs industries, notamment l'industrie textile et les manufactures

d'impression sur tissus

de la région de Mulhouse trouvèrent la concurrence de l'industrie

textile de l'Allemagne du Sud.

Cependant, au grand soulagement de leurs concurrents du Zollverein, des

arrangements

temporaires permirent aux industriels alsaciens d'écouler une partie de

leurs marchandises dans les

départements de la mère-patrie.

J. ROLLIN continuait à travailler pour les industries alsaciennes les

plus diverses, auxquelles

son sort était lié, et en première ligne pour les usines d'impressions

sur tissus.

Il illustra une fabrication qu'il avait créée avec la préoccupation

constante de mettre à la disposition des autres industries régionales les articles en caoutchouc

dont elles avaient besoin.

1872 - Le 27 décembre 1872, l'établissement fut inscrit au Registre du

Commerce du Tribunal

de Baillage de Mulhouse (droit local) Vol. I, Fol. 883 sous le nom de

son propriétaire

Joseph ROLLIN à Steinbach.

1887 - J. ROLLIN mourut le 5 janvier 1887.

Quelques jours plus tard, le 11 Janvier 1887, il fut créé une Société en

nom collectif

entre Caroline ROLLIN, veuve de J. ROLLIN et ses enfants Eugène et

Charles ROLLIN et

Alphonsine ARNOLD, née ROLLIN.

Caroline ROLLIN était seule gérante avec la signature sociale

(Inscription au Registre

des Sociétés du Tribunal de Baillage de Mulhouse droit local Vol. I,

Fol. 88).

Le 25 Janvier 1887, selon inscription Vol. IV., Folio 109 du même

tribunal, la raison

sociale devenait

«J, ROLLIN, Elsässische Gummiwarenfabrik zu Steinbach»

La procuration était donnée à cette date à Eugène et Charles ROLLIN.

Charles ROLLIN, né le 16 juillet 1858 à Cernay, admis en 1879, à l'Ecole

Centrale des

Arts et Manufactures et à l'Ecole Polytechnique, avait opté pour cette

dernière. Il s'occupa

de la direction technique et commerciale.

Eugène ROLLIN, né le 20 février 1860, s'occupait spécialement du

caoutchoutage des

tissus, tant à Steinbach que dans un petit atelier à Bussang (Vosges),

exploité d'une façon

intermittente pour l'exécution « à façon » de certaines commandes

destinées aux industries

d'outre-Vosges.

Dans une étude faite en juillet 1890 sur la durée du travail des

ouvriers, dans la région on relève les renseignements suivants :

- la durée du travail journalier est de 11 heures, soit de 6 heures du

matin à 6 heures du soir

ou 7 heures à 7 heures suivant la saison.

Une heure de repos pour le repas de midi.

On ne travaille pas le dimanche.

Les ouvriers gagnent de 4 à 6 Marks par jour (1 Mark == Fr 1,25).

A cette époque l'usine de Steinbach resta fidèle à ses fabrications de

tissus et articles - techniques en caoutchouc.

Elle fut ensuite la première à introduire les garnitures de cylindres en

caoutchouc dans les machines de blanchiment, teinture et apprêt, pour

remplacer les rouleaux en laiton.

De même, elle fabriqua les premiers revêtements de presses en caoutchouc

pour l'industrie papetière qui utilisait auparavant sur les machines à

papier des matériaux divers : bois seul, puis bois avec enroulement de

feutre, presse en fonte coquille, presse en fonte chemisée de laiton,

enfin presse en marbre ou granit.

J. ROLLIN ne dévia pas vers la transformation des bandages de roues en

bandages creux contenant de l'air comprimé pour lesquels se

spécialisèrent d'autres manufactures qui suivirent l'exemple de DUNLOP

en Angleterre et de GOODYEAR en U.S.A.

(Rappelons que la création du premier pneumatique pour autos, en 1895,

est due à MICHELIN).

1901 - Le 25 mai 1901, après le décès de Caroline ROLLIN, la gérance fut

confiée à Eugène et Charles ROLLIN.

1905 - Après le décès d'Eugène ROLLIN (15 février 1905), Charles ROLLIN

devint gérant unique avec comme associée sa sœur Alphonsine ARNOLD, née

ROLLIN, demeurant à Belfort. La procuration fut donnée à Joseph CONRAD,

de Cernay.

1908 - La procuration de Conrad fut remplacée par celle d'Edouard MEYER

à Steinbach, Inscription du 10 janvier 1908 au Tribunal de Baillage de

Mulhouse, sous J. ROLLIN, Elsässische Gummiwarenrabrik in Steinbach).

Jusqu'en 1910, l'usine de Steinbach recevait la matière première sous

forme de caoutchouc sylvestre, en provenance de la province de .Para au

Brésil, puis ce fut du caoutchouc des plantations d'Extrême-Orient.

1911 - La procuration d'Edouard MEYER est éteinte. (Inscription au

Registre du Tribunal de Baillage sous J. ROLLIN, Manufacture Alsacienne

de caoutchouc le 10 mars 1911).

1913 - Le 10 février 1913, aux termes d'un acte de vente reçu de

Maître KRAENNER, notaire à Thann, la Société en nom collectif « J.

R.OLLIN Elässische Gummiwarenfabrik à Steinbach », a acquis la fabrique

de tissus caoutchoutés (Gummitücher) 9, rue Neuve à Thann appartenant à

la Société MULLER-BEHA & Cie.

C'est cette même année qu'on vit soulever la question de la «semaine

anglaise».

On peut considérer que l'entreprise avait conservé depuis ses débuts

jusqu'en 1914 un caractère artisanal, son personnel comprenait un

gérant, un contremaître, un comptable et 30 ouvriers.

Ses principales fabrications étaient alors les tissus et les articles en

caoutchouc manufacturé pour usages industriels : garnitures de

cylindres, joints, clapets, rondelles, tuyaux.

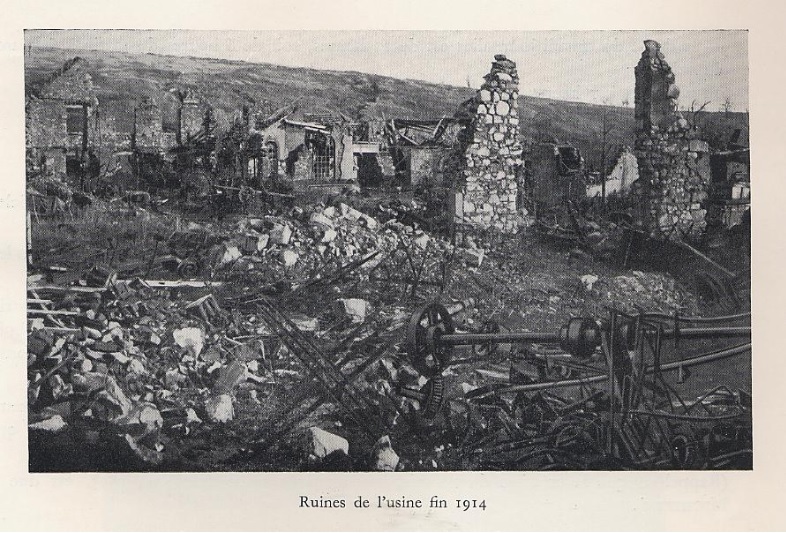

1914 - L'entreprise subit une fois de plus les conséquences néfastes des

événements historiques.

Entre le 1° et le 5 août, tous les hommes astreints au service militaire

furent-mobilisés par les allemands.

Le reste de la population de Steinbach ne se doutait guère des

souffrances qu'elle allait endurer dans les mois suivants. Ce ne furent

qu'attaques et contre-attaques.

Dans la nuit tragique du 30 au 31 décembre, la population affolée

s'enfuit,- évacuée sur Cernay en plein combat sous le feu des canons et

des mitrailleuses, dans le froid intense de l'hiver.

Après

une terrible bataille, le village de Steinbach resta finalement en

possession du 152 R.I. qui perdît dans la lutte plus de 700 hommes et 12

officiers.

Les

Etabl. ROLLIN fournissent les entreprises métallurgiques, minières et

textiles, ainsi que de nombreuses industries qui utilisent du caoutchouc

sous diverses formes.![]()

A la suite de ces violents combats, l'usine et le village furent

entièrement détruits.

Les lignes se stabilisèrent durant toute la guerre 1914-1918 devant

l'usine de Steinbach.

En exécution d'une ordonnance du Chancelier de l'Empire Allemand, la

Société ROLLIN était placée sous séquestre (biens ennemis) avec

nomination, comme séquestre, du notaire BRAUN à Cernay.

Le séquestre et la cessation de procuration ont été inscrits le 6

novembre 1915 au registre des Sociétés (Tribunal de Baillage de

Mulhouse).

A la même date, Ch. ROLLIN était emmené dans un camp à Holzminden puis

transféré comme prisonnier civil au château de Celle (Hanovre).

Jusqu'au retour de l'Alsace à la France, en 1918, l'usine sinistrée se

trouvait dans les premières lignes françaises à Steinbach, tandis que

l'usine de Thann servait de cantonnement aux troupes françaises.

Après son rapatriement en France en 1916, par suite d'un échange de

prisonniers civils, Charles ROLLIN reprit contact avec la clientèle

industrielle du territoire libéré de la Haute Alsace et s'occupa de

satisfaire à ses besoins en faisant travailler provisoirement à façon

dans l'usine de caoutchouc CASASSA à Pantin (Seine).

III- 1918-1959 - L'ENTRE-DEUX GUERRES

Steinbach après la grande guerre.

Après l'armistice en novembre 1918, les habitants dispersés aux environs

de Mulhouse, dans le Bas-Rhin et jusqu'en Bade, revinrent dans leur

village. Ils y trouvèrent un sol chaotique semé de trous d'obus,

sillonné de tranchées, creusé d'abris souterrains et un enchevêtrement

de fil barbelé dans les ruines où seuls quelques pans de murs marquaient

l'emplacement des maisons. Ils se mirent aussitôt au travail. Il fallut

tout reconstruire: les maisons, l'église, les écoles et l'usine de

caoutchouc.

Des années furent nécessaires pour réparer les ruines accumulées et

remettre le sol en état.

1919 - Par décision du Président du Tribunal Régional de Mulhouse du 15

mars 1919, le séquestre sur les biens de la Société, prononcé en 1914

par les autorités allemandes, était levé et les associés réintégrés dans

leurs droits d'avant-guerre.

En attendant la reconstruction de l'usine de Steinbach, totalement

sinistrée, la fabrication fut reprise en 1919 à l'usine de Thann; mais

avec un matériel et un personnel assez réduits (env. 30 ouvriers venant

en grande partie de Steinbach, à 7 km).

1920 - Le 8 mars 1920, la raison sociale devenait :

J.

ROLLIN, Manufacture Alsacienne de Caoutchouc, avec siège à THANN

Gérant :

Charles ROLLIN

La procuration personnelle et individuelle était donnée à. MM. André et

Georges-Jean ROLLIN (Inscription du 15 mars 1920 au Tribunal de

Baillage).

1922 - Le 2 juin 1922, nouvelle modification de la raison sociale

ainsi libellée: «Manufacture Alsacienne de Caoutchouc J. ROLLIN & Cie»,

au capital de 800.000 francs. Acte dressé par devant Maître RÉMY,

notaire à Cernay.

(Inscription N° 5470 au Registre chronologique. Registre tenu au

Tribunal Cantonal de Mulhouse sous B 468).

Gérant : Charles ROLLIN .

Fondés de pouvoirs : André ROLLIN et Georges-Jean ROLLIN.

Le 28 juin 1922, après la reconstruction de l'usine le siège social fut

transféré de Thann à Steinbach.

1924 - A cette époque, l'entreprise ajouta à ses fabrications

habituelles la fabrication des courroies de transmissions plates, et des

bandes transporteuses, c'est-à-dire des liens textiles caoutchoutés

servant au transport de la force ou des matériaux.

1926 - Le 1er janvier 1926, la raison sociale devint «ROLLIN & Cie,

Manufacture Alsacienne de Caoutchouc à Steinbach» - Inscription au

Registre Chronologique 5470/25, 706/26 et 120/27, et B 468 du Registre

Analytique; tenus au tribunal de Mulhouse.

1926 - Le gérant Charles ROLLIN étant décédé le 16 janvier 1926, la

Société en nom collectif J. ROLLIN & Cie fut transformée en Société à

responsabilité limitée, sous la dénomination «ROLLIN & Cie, Manufacture

Alsacienne de Caoutchouc à Steinbach», avec effet du 1er janvier 1926

(Registre du Commerce 87/27 du 31 janvier 1927).

Les nouveaux gérants sont : M. ROLLIN André, M. ROLLIN Georges-Jean dit

Ivan.

Le 29 décembre 1926, suivant cet acte reçu par Maître RÉMY,

notaire à Cernay, et Maître STOULS, notaire à Mulhouse, les statuts

concernant la Société à responsabilité limitée confirmaient la

désignation des deux gérants précités.

A partir de 1927, la production des Courroies de Transmissions et de

Transporteurs se développa.

La fabrication de ces articles tendait à prendre une importance aussi

grande que celle des tissus techniques et des articles en caoutchouc

manufacturé pour l'industrie. L'entreprise évolua dans un esprit plus

scientifique par un travail plus ordonné et l'emploi

de nouveaux produits ou procédés accessoires, au fur et à mesure de leur

apparition sur le marché : accélérateurs, antioxygènes, plastifiants,

récupération des solvants par les charbons actifs, etc...

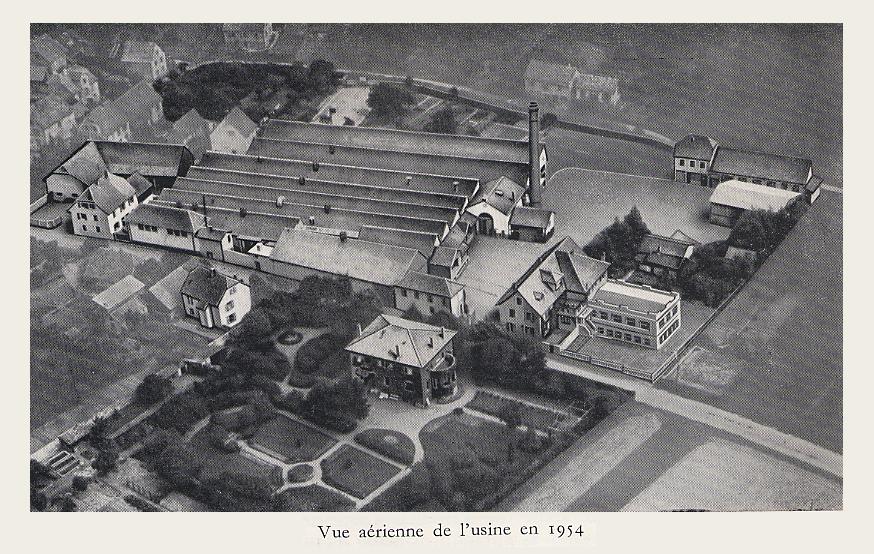

Outre un entretien soigneux, des améliorations avaient été apportées

chaque année de 1922 à 1939 aux bâtiments et au matériel de l'usine.

1939 - En mai 1939, avant la mobilisation son personnel comportait:

Cadres : 1 Gérant - Directeur technique

:

1Gérant - Directeur commercial

: 1 chef de fabrication 3

: 1 comptable et 8 employés

9

Ouvriers 67

Total 79

Les deux gérants ayant été mobilisés, l'entreprise fut dirigée par M. J.

WALTER, chef de fabrication.

IV. - DU SEQUESTRE ALLEMAND DE 1940 A LA LIBERATION ET A LA RESTITUTION

DE L'USINE.

1940 - Après la débâcle et l'armistice du 25 Juin, la famille ROLLIN

fut, une fois de plus, comme en 1914, dépossédée de ses biens en Alsace,

qui furent placés sous séquestre allemand. Monsieur J.-G. ROLLIN était

en captivité dans un Oflag, et Monsieur André ROLLIN fut expulsé en zone

dite « libre », dans le midi de la France.

1941 - Par décision du 1° mars 1941, le siège social de la Société a été

transféré provisoirement au domicile de M. A. ROLLIN, 26. rue des Arènes

à Arles-s/Rhône, en raison de l'occupation provisoire de l'Alsace et

dans les conditions prévues par l'article 17 du décret du 29 Novembre

1939. (Inscription sous N0 5610 B au R. C. d'Arles - Bouches du Rhône -

en date du 21 mai 1941.

L'usine de Steinbach fut l'objet d'un contrat de location-vente en date

du 23 Juin 1941 par l'administration « Reichsfeindliches Vermögen», à

une société allemande en nom collectif REMPE & WALTER.

En même temps, les marchandises et approvisionnements furent vendus,

avec effet rétroactif du 1° avril 1941, à cette société qui occupa

l'usine de Steinbach jusqu'à la débâcle allemande, sans toutefois

apporter la moindre amélioration aux installations.

Lors des combats de la libération, Steinbach se trouva placé à la

bordure géographique de la « poche de Colmar. »

Le front se stabilisa devant le village, de novembre 1944 jusqu'en

février 1945.

Un régiment d'artillerie allemande occupant le secteur installa même ses

pièces dans la cour de l'usine, ce qui attira sur cette dernière les

tirs des contrebatteries alliées par obus de moyen calibre.

16 projectiles ont atteint directement les bâtiments industriels.

D'autres obus tombés dans les cours ont également infligé des dégâts par

leurs éclats et l'effet de leur explosion, selon procès-verbal de

constat enregistré le 5 mai 1945 par Me FREY, Huissier à Cernay.

La retraite des Allemands avait eu lieu le 4 février 1945.

En dehors d'un hangar et d'un magasin entièrement détruits, l'usine

avait subi de nombreux dégâts partiels et de grandes détériorations dues

aux épaisses couches de neige et aux intempéries, mais elle n'était

heureusement pas totalement détruite comme en 1914.

Toutefois, les machines n'avaient pas été renouvelées ni modernisées

durant les années d'occupation.

Elles étaient fatiguées par un entretien obligatoirement insuffisant, et

par le travail des matières de remplacement pour lesquelles elles

n'avaient pas été adaptées.

En raison de l'état chaotique de l'usine, des mesures conservatoires

provisoires furent entreprises dès an février 1945.

Grâce à la diligence des travaux de sauvetage, une certaine production a

pu reprendre dès le début de Juillet 1945 pour s'accroître ensuite.

L'interruption des fabrications avait donc été d'environ un semestre.

Les travaux dits «conservatoires définitifs» furent également assez

rapides, de même que les réparations.

Conformément aux dispositions de l'ordonnance du 5 octobre 1944, les

biens de la Société allemande REMPE & WALTER, considérée comme ennemie,

avaient été pris en charge par l'Administration française des Domaines

sur la base d'un inventaire du 5 juin 1945, et placés sous séquestre par

une ordonnance de M. le Président du Tribunal Civil de 1° Instance de

Mulhouse, en date du 2 janvier 1946.

Une décision du Vice-président du Tribunal Civil de 1° Instance de

Mulhouse en date du 29 août 1945, constatait la nullité du contrat de

location-vente (Pachtvertrag) passé le 23 juin 1941 entre le Reich

Allemand, représenté par le chef de l'Administration Allemande en Alsace

et la Société REMPE & WALTER, et restituait à la Société ROLLIN & Cie

l'usine et les marchandises et approvisionnements existants.

Le décompte de restitution entre l'Administration des Domaines et la

Société ROLLIN après épurement des pièces comptables fut signé le 28

mars 1946.

Mais l'exploitation de l'entreprise par REMPE & WALTER devait constituer

pour la Société un lourd handicap par rapport a certaines usines qui

avaient pu, sous l'occupation allemande, augmenter leur potentiel

industriel et leur capital social.

Le capital de la Société comportait avant la guerre 800 parts de 1000

Fr.

Le nombre des parts a été porté à 1.050 le 9 octobre 1945.

Le 1° octobre 1949, leur valeur nominale a été élevée à 5.000 Fr portant

le capital nominal à Fr 5.250.000

Ces parts sont réparties entre les associés de la Société à

responsabilité limitée ROLLIN & Cie, qui sont les petits-fils du

fondateur. Comme il s'agit d'une Société de Famille les associés n'ont

jamais éprouvé la nécessité d'adapter le capital nommal à la valeur

réelle du patrimoine social.

LE PRÉSENT

En 1954, avec un effectif de 170 ouvriers, employés, représentants et

cadres les Ets ROLLIN font apprécier leurs fabrications, non seulement

sur le territoire métropolitain mais encore outre-mer et à l'étranger.

La gérance reste assurée par MM. André ROLLIN

et Ivan ROLLIN.

Dans une manufacture de Caoutchouc les facteurs primordiaux de la

production sont liés à l'usage intensif de la machine et de l'outillage,

ce qui nécessite des investissements très importants.

C'est également le cas de l'usine ROLLIN où le travail du caoutchouc par

malaxage et laminage exige un matériel lourd et robuste comportant de

gros mélangeurs a cylindres chauffés et de puissants masticateurs à

pales d'acier fonctionnant également à chaud. Ces machines permettent

d'obtenir des mélanges homogènes de caoutchouc plastifié et de divers

produits chimiques entrant

dans la composition des articles, soufre, accélérateurs de

vulcanisation, noir de carbone, matières minérales ou organiques,

colorants, etc... Elles permettent de travailler aussi bien la gomme

naturelle que les caoutchoucs synthétiques qui, à Steinbach, sont de

plus en plus utilisés pour des applications toujours plus nombreuses.

Des raffineurs purifient les mélanges caoutchouc et des calandres à 3

cylindres les laminent en feuilles minces et plastiques qui servent

ensuite à la fabrication des objets, par moulage sous presse, profilage,

boudinage ou confection manuelle.

L'usine de Steinbach possède une série de ces diverses machines. Leurs

caractéristiques communes essentielles sont: vitesse limitée et grande

puissance.

Ce matériel présente la particularité d'absorber une puissance variable,

et doit supporter des pointes fréquentes.

Pour l'attaque individuelle des mélangeurs et laminoirs à caoutchouc, on

utilise des réducteurs de vitesse à grand rapport, de faible

encombrement et de rendement élevé.

Actuellement, l'usine ROLLIN possède une puissance installée (moteurs)

d'environ 1000 CV. Elle reçoit le courant du secteur par un câble

souterrain venant de Cernay.

La vapeur destinée aux divers appareils de vulcanisation et au chauffage

des ateliers et bureaux, est produite par une installation thermique

composée de 2 chaudières de 100 m2 de surface de chauffe.

L'usine de Steinbach est subdivisée en un certain nombre d'ateliers

spécialisés disposant des machines auxiliaires nécessaires à la

fabrication des articles les plus divers, notamment de nombreux

autoclaves et des presses à vulcaniser.

Il ne s'agit pas là, comme dans l'industrie textile, d'une répétition

plus ou moins importante de métiers semblables et bien alignés.

Chaque atelier est doté d'un matériel approprié et d'une équipe

homogène. Il possède son chef d'équipe contrôlé par le bureau de

préparation du travail.

Les produits fabriqués sont classés sous la terminologie « Caoutchouc

Industriel », désignant tous les articles en caoutchouc et en ébonite

autres que les pneumatiques et les câbles.

La matière préalablement malaxée, raffinée et calandrée, donne des

semi-produits pouvant être vendus à l'état de feuilles vulcanisables,

mais qui sont surtout utilisés à l'usine même jusqu'à leur finition

après vulcanisation, sous l'aspect d'articles boudinés, moulés,

profilés, aux formes très diverses.

La vulcanisation consiste à chauffer le caoutchouc manufacturé à une

température d'environ 140°, soit entre des plateaux de presses

hydrauliques, soit dans des autoclaves sous pression de vapeur.

Dans l'atelier des tissus techniques, les caoutchouteurs utilisent des

métiers à gommer dits spreaders, des calandres, ainsi qu'un dispositif

de récupération de solvants par charbon actif.

Les dissolutions de caoutchouc sont faites dans des pétrins métalliques

à palettes.

On voit ensuite l'équipe des corroyeurs qui superpose les nappes de

tissus et de caoutchouc à travers des calandres, pour former des

courroies de transmissions et de transporteurs que l'on termine sous des

presses hydrauliques à vulcaniser, dont l'une de 6 mètres sur 1 mètre,

d'une puissance de 800 tonnes.

Une autre équipe de fabrication, celle des mouleurs, est dotée d'un

matériel important de moulage, et d'une dizaine de presses hydrauliques,

servant à produire des articles moulés de toutes formes, pour les usages

les plus divers.

Cette équipe est suivie de celle des découpeurs, qui dispose de machines

automatiques pour la production en série de rondelles pour usages

électro-mécaniques ou pour bocaux de conserves.

L'équipe de boudinage utilise 6 boudineuses, d'où les « mélanges »

caoutchouc sortent sous forme de bandes profilées, de cordes ou de

tubes.

L'équipe des garnisseurs dispose d'un poste de sablage et d'un grand

atelier doté de ponts-roulants, d'une dizaine de tours, et d'une série

d'autoclaves permettant la vulcanisation de grosses pièces d'un poids

allant jusqu'à 8 tonnes.

L'équipe «Tuyaux» se sert de chantiers mécanisés, de machines à tresser,

à bandeler, et d'autoclaves pour la production de tuyaux souples et de

séries de tubulures de raccords destinés à l'industrie automobile.

Des compresseurs d'air comprimé facilitent aux ouvriers le démanchonnage

et le détringlage des tubes caoutchouc.

Plus de 150 moteurs électriques de toutes puissances, dont plusieurs de

100 CV commandent les différentes machines.

La capacité de production de l'usine est de 50.000 Kilos ,de caoutchouc

manufacturé par mois.

L'ensemble des presses hydrauliques est alimenté par des accumulateurs

aéro-hydrauliques avec deux circuits d'eau sous pression, l'un à 25

kilos, l'autre à 100 kilos. La puissance totale de serrage des presses

hydrauliques en service atteint 3000 tonnes.

L'établissement possède une Division Technique comprenant :

- un bureau d'études chargé de l'examen des problèmes qui lui sont posés

par la clientèle industrielle.

- des ateliers de mécanique et de menuiserie pour l'entretien du matériel.

Au laboratoire de recherches, il existe un appareillage complet

permettant de vérifier les caractéristiques des matières premières et

des produits finis. Il est aussi utilisé pour créer de nouvelles

qualités, et satisfaire à la diversité des demandes de la clientèle pour

des articles différents par leur forme et leur destination.

Chaque article y est jugé pour ses qualités physiques et sa résistance

aux actions mécaniques et chimiques.

Le laboratoire se consacre de plus à des recherches de nouvelles

applications, de nouveaux produits, et de nouvelles méthodes, et se

tient en relations très étroites avec les utilisateurs.

Ces contacts fréquents permettent de résoudre des problèmes techniques

en vue d'applications toujours plus nombreuses, car de plus en plus dans

les problèmes industriels, il y a une « solution caoutchouc ».

L'établissement possède également une Division Commerciale avec un

réseau d'agents s'occupant de la vente des Courroies de Transmissions et

de Transporteurs-Elévateurs, des Tissus techniques, des articles

boudinés et moulés, tels que tubes et profilés, tuyaux, rondelles pour

bocaux de conserve et appareils électromécaniques, des revêtements

caoutchouc et ébonite sur

cylindres et autres pièces de machines, des feuilles pour joints, des

tapis de sol.

![]()

Le courrier arrivant journellement à Steinbach de tous les points de

France et de l'étranger, est une preuve que le nom de ce village

d'Alsace, déjà bien connu bien au-delà du cadre régional sur le plan

militaire, l'est aussi sur le plan économique, et dans de nombreux

esprits le nom de ROLLIN est associé aux mots « Caoutchouc » et «

Qualité ».

Aussi bien les Etabl. ROLLIN veulent-ils être dignes de leur réputation.

Ils ne relâcheront pas leurs efforts auprès de leur clientèle dont

l'attachement constitue leur plus grande fierté.

L'usine fête le centenaire de sa création avec la certitude que ses

méthodes de travail permettront la continuation de son développement.

En vérité, il n'y a pas d'élément unique et essentiel, mais un ensemble

de conditions, souvent variables, au demeurant, qui déterminent le

succès.

C'est surtout l'effort soutenu qui constitue la clef de voûte de la

réussite. — C'est aussi la collaboration confiante de tous ceux qui

concourent à la production, aussi bien dans les ateliers que dans les

burea

La Maison ROLLIN garde le ferme espoir que le palier atteint en 1954 lui

servira de tremplin pour de futurs progrès.

SERVIR VITE ET BIEN

EST LA DEVISE ROLLIN.

( Article tiré de la plaquette du centenaire de l'usine)

![]() 1

2

3

4

5 6

7

8 9

10

1

2

3

4

5 6

7

8 9

10