L’ERMITAGE Ste MARIE-MADELEINE DE STEINBACH

A partir du VIIème siècle, le paganisme recula en Alsace avec l’arrivée de moines évangélisateurs. Dès le XIIème siècle, l’Alsace connaissait une grande vitalité religieuse que n’entamèrent ni les guerres ni les épidémies ni les tentatives de réformes dans les siècles qui suivirent. Eglises, chapelles et oratoires proliféraient, ainsi que les ermitages, le calme et la solitude de nos régions boisées attirant des religieux désirant vivre seuls, loin du monde .

L’ermitage Ste Marie-Madeleine de Steinbach, aussi connu sous le nom de « Ermitage Zu Rhein ou Zueren » figure parmi la cinquantaine d’ermitages recensés en Haute Alsace (1). Il est situé à la limite des bans de Steinbach et de Vieux-Thann, dans le Bruderthal ( vallée de l’ermite), vallon encaissé entre l’Amselkopf et le Herrenstuben, et dans le périmètre minier.

Si l’on retrouve

des mentions de la chapelle Ste Marie-Magdelaine dans le Liber Marcarum

(1441), dans une charte de Sigismund, duc d’Autriche (1471), dans l’urbaire

de Cernay (1580) ainsi que sur la carte de Cassini

( 2ème

moitié du XVIIIème siècle) sous la désignation « Herm de la

Magdelaine » (2) , c’est surtout grâce aux litiges qui, dans les années

1750, opposèrent l’ermite de Steinbach à la commune de Steinbach, que

nous pouvons nous faire une idée assez précise de l’ermitage Ste

Marie-Madeleine au 18ème siècle.

Depuis la fin du Moyen-Age, certains ermites menaient une vie bien différente de celle, pleine d’abnégation, de leurs prédécesseurs et il n’était pas rare que des préoccupations matérielles interfèrent avec les préoccupations spirituelles. Johann Bressler, l’ermite de Steinbach , contestait à des pâtres le droit de se servir d’un chemin longeant la chapelle pour amener leurs troupeaux aux prés communaux et de faire paître leurs moutons trop près de la chapelle.* D’autre part, il revendiquait des droits sur un terrain proche de la chapelle.(3) Ce conflit , qui dura plusieurs années, donna lieu à des échanges de lettres ainsi qu’à l’établissement d’un plan, Johann Bressler voulant que ses terres soient délimitées de façon précise.(4)

Ce plan, peint en couleurs sur parchemin, décrit l’ermitage :

-Le terrain en son entier, aborné par 8 pierres (portant les lettres de A à H ) occupe une surface de 1023 verges.**

Du nord au sud, on découvre

-un verger rectangulaire, clos, entouré de murets ( ou de haies )

-une cour dans laquelle s’élevait

une grande croix ( à droite)

-la chapelle, surmontée d’un

clocheton, et l’habitation de l’ermite

-le « jardinet » , rectangulaire,

de 72 verges, divisé en 6 parcelles

De la cour de l’ermitage partaient 2

chemins : l’un menait à Steinbach, à travers la forêt ; l’autre, qui

longeait l’ermitage et menait à Thann, était « une espèce de fossé qui

reçoit les eaux du ciel » et le long duquel circulaient gens et

bêtes.(5)

La chapelle et l’ermitage étaient entourés d’une épaisse forêt , composée de feuillus et de sapins. Aux alentours immédiats s’étendaient les prés communaux qui formaient une sorte de clairière.

A courte distance, au nord du verger, se trouvait la source St Antoine ( encore visible).

* A noter que Ste Marie-Madeleine, qui représente l’amour dans le

silence dans le culte des Saints, était traditionnellement invoquée

contre les orages, la foudre, la

grêle et les intempéries mettant en danger cultures et troupeaux.

**

verge : ancienne mesure agraire : quart d’un arpent. Arpent, ancienne

mesure agraire valant 100 perches, de 20 à 50 ares (Petit Robert)

Seuls les noms des 3 derniers ermites nous sont connus. Un frère Joseph vécut au moins 25 ans dans cet ermitage avant Johann Bressler qui y vécut de 1707 à la fin des années 1750. Lui succéda frère André qui donna son nom à une portion de sentier menant de l’ermitage au Amselkopf : Andrespfad. (2)

L’inventaire de la succession de l’ermite d’Uffholtz (6) décrit les biens meubles qu’il possédait, au XVIIIème siècle, et nous permet d’imaginer la vie de l’ermite de Steinbach. Une vie de prières et de méditation mais aussi de travail : l’ermite défrichait ses terres, cultivait fruits et légumes ( on sait qu’il avait des cerisiers), élevait des abeilles, cueillait des plantes médicinales pour soigner les villageois qui venaient de Steinbach ou Thann pour prier avec lui et lui apportaient des dons. Il entretenait la chapelle et sa maisonnette et chassait. Les ermites avaient en effet le droit de détenir une arme, non seulement pour chasser mais aussi pour se protéger contre d’éventuelles agressions.(7) On dit que l’un des ermites de Steinbach mourut assassiné.

Frère André, le dernier ermite, dut quitter l’ermitage pendant la Révolution.

En mai 1794, la chapelle et la maisonnette de l’ermite furent vendues comme bien national, pour 215 livres, à Thiebaut Macker, avec autorisation de démolition.(2)

Le site servit probablement de carrière pour les habitants des environs puis d’abri aux soldats lors des violents combats de 14-18, cette zone se trouvant à proximité de la ligne de front.

Puis la nature reprit le dessus : orties, lierre et ronces recouvrirent les ruines ne laissant deviner qu’un monticule. La dernière mention de l’ermitage sur une carte forestière date de 1878. Le site figure avec la mention « non localisé » sur la carte archéologique de la commune de Steinbach.

Seuls quelques tessons de poterie dans le lit du ruisseau proche de l’ermitage ou tuiles cassées pouvaient éveiller la curiosité et l’intérêt du promeneur attentif.

C’est ainsi qu’en 1998 M.Bevilacqua, président de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Cernay et Environs, et M.Brocard, agent ONF de la Communauté de Communes de Cernay et Environs, décelèrent le pierrier rectangulaire. A l’instigation de membres du Conseil Municipal de Steinbach, il fut envisagé de débroussailler la zone et de localiser la chapelle et l’habitation de l’ermite.

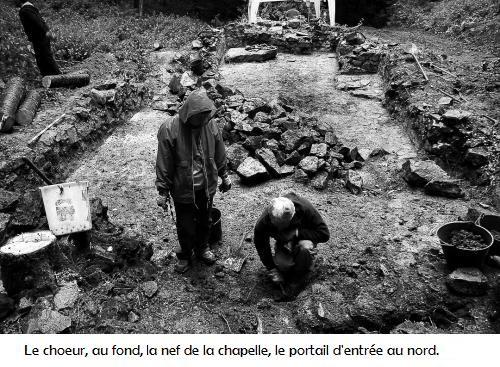

Du 17 au 21 juillet 2006, M.Bevilacqua dirigea un chantier jeunes auquel participèrent 4 étudiants, rémunérés par la ville de Cernay, ainsi que plusieurs bénévoles de la Société d’Histoire de Cernay, un géomètre, M. Levasseur, et moi-même.

Après avoir débarrassé le monticule des orties et broussailles qui le recouvraient, nous avons dégagé en partie les fondations de la chapelle

De dimensions modestes et de plan basilical, celle ci est orientée nord-sud ( et non vers l’est selon la règle) . La nef mesure environ 7,50 m de long sur 4,50 m de large (dimensions très proches de celles de la chapelle de l’ermitage de Bergheim) . L’épaisseur moyenne des murs est de 80 cm .

Une stratigraphie transversale nous permet de lire au moins deux niveaux d’occupation ; le niveau inférieur correspond à une couche d’incendie régulière, formée de gravats, de tuiles et de briques cassées.

L’habitat de l’ermite, probablement recouvert par l’actuel chemin forestier, n’a pu être localisé avec précision.

A proximité , nous avons pu repérer le chemin d’accès vers Steinbach, retrouver de nombreux tessons (poterie culinaire, verre ) dans le lit du ruisseau ainsi que sur le versant ouest du vallon et découvrir des vestiges de la guerre 14-18 : balles, éclats d’obus…

Du fait de l’importance de ces découvertes, la poursuite des fouilles ne pourra désormais s’effectuer que sous la conduite d’un archéologue mandaté. Une note a été transmise au SRA de Strasbourg à cet effet.

Tous les participants au chantier de l’été 2006 ( ainsi que tous les visiteurs qui l’ont découvert), ont été captivés par le site et le décor et ne souhaitent qu’une chose : pouvoir poursuivre les recherches, valoriser le site, en l’inscrivant par exemple dans un circuit touristique pédestre et, ultérieurement, renseigner le promeneur grâce à un panneau d’information.

Mais pour cela, il nous faut absolument obtenir le concours d’un archéologue agréé…..

Christine Agnel

Bibliographie

(1)J.Levy . Brochure consacrée aux ermitages d’autrefois en Alsace .Article de l’Alsace du 13/08/1971

(2) G.Claerr-Stamm : Regards sur l’Histoire de Cernay ( 1983)

(3) J.Bauman : Als das « Glöcklein des Eremiten im Bruderthal ertönte“ , Mulhauser Tagblatt 1942

(4) Plan et parchemins sont conservés aux Archives Départementales de Colmar. FF14

(5)J.Depierre : Cernay, son passé, son présent ( 1907)

(6)D.Ingold : Un Rixheimois, ermite de St Antoine à Uffholtz au 18ème siècle

(7)A.Schwein : Le Bruderhaus de Bergheim : notes historiques et archéologiquesAutres articles parus sur l’Ermitage

E.Job : L’Ermitage disparu , article de L’Alsace du 20/06/1999

D.Py : Vestiges d’un Ermitage , article de L’Alsace du 11/05/2004